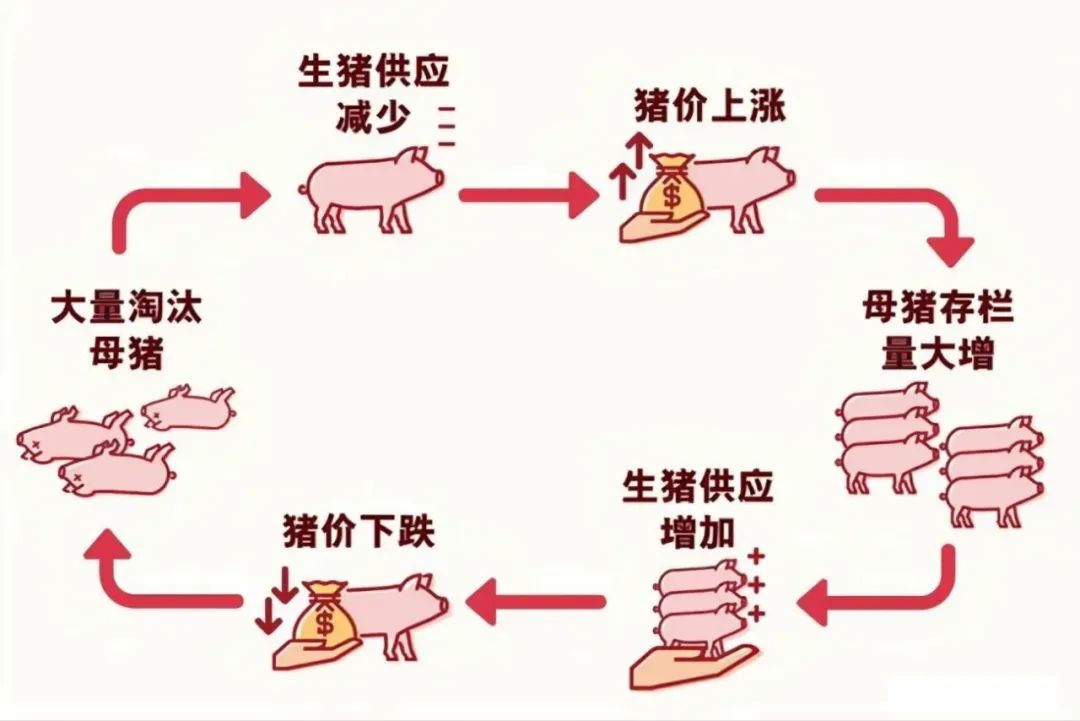

猪周期是一种经济现象,指“价高伤民,价贱伤农”的周期性猪肉价格变化怪圈。“猪周期”的循环轨迹一般是:肉价高——母猪存栏量大增——生猪供应增加——肉价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——肉价上涨。

猪肉价格高刺激农民积极性造成供给增加,供给增加造成肉价下跌,肉价下跌到很低打击了农民积极性造成供给短缺,供给短缺又使得肉价上涨,周而复始,这就形成了所谓的“猪周期”。

为最大程度保障广大养猪户和消费者的利益,农业农村部制定了“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划。规划:除了落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长制外,还要着力提升发展质量,加强生猪产能调控,缓解“猪周期”波动,增加稳产保供能力。相关部门根据各省的经济社会发展水平,资源环境承载能力,市场消费需求等因素,把全国生猪养殖业划分为调出区、主销区和产销平衡区。

一、调出区的省份和其生产责任

被划分为调出区的省包括湖北、湖南、河南、广西、辽宁、吉林、黑龙江、河北、安徽、江西等省。

作为调出区省份的生猪生产责任是要尽最大努力,稳步扩大生猪产能,加快产业转型升级,提升生产的规模化、标准化、产业化水平,实现稳产增产。 我们从上面这些被划分为调出区的省可看出:这些省份大部分都是产粮大省,饲料资源丰富,而且很多省份以前就是生猪养殖大省,这样的条件就为扩大生猪产能,提高生产的规模化、实现稳产增产打下了坚实的条件。这些调出省养的猪,除了满足自身需求外,大部都销往主销区。 主销区包括广东、浙江、江苏、北京、天津、上海等省份。 主销区省份的主要责任是,重点引导大中型企业建设养猪基地,确保一定的自给率。 从主销区的省份中我们可以看出,主销区的省市都是我国经济最发达的省市,居民消费能力很强,有很大的猪肉消费能力,所以有关部门把这些省市划成了主销区。主销区除了消费调出区的生猪外,还要生产一部分的生猪,确保调出区生猪产能下降时有一定的自给率。

产销平衡区包括内蒙古、山西、海南、四川、云南、贵阳、福建、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(含新疆生产建设兵团)等省份。 这些产销平衡区省份的主要责任是重点挖掘本省的增产潜力,推进适度规模经营,因地制宜发展地区特色养殖,确保基本自给。

从这些产销平衡区的省份中我们可以看出,这些省份都是我国的中西部省份,这些省份供同的特点是,经济都不怎么发达,养猪业同样也不发达,生猪消费需求有较大部分都得从外省调运。所以有关部门要求这些省份重点挖掘本省的增产潜力,确保产销平衡。但是这些中西部省份大都保留了我国很多地方猪品种,比如福建槐猪,贵州小香猪,青海八眉猪等地方猪品种,几乎每个省都有好几个品种。所有这些省份可以大力发展地方特色猪养殖,当规模大时,除了满足本省需求外,还能往外调运,使农民增收的同时,本省经济也能得到发展。